紅茶見聞録

Black tea chronicles

台湾紅茶がうまれたフォルモサで

紅茶や飲料のビジネスを通じて茶の生産国を中心にいろいろな国に出張してきたが、隣国・台湾への訪問チャンスが来たのは、西暦2000年を過ぎて、入社20年以上が経過していた。会社は第2次大戦まで長年にわたって、台湾を生産拠点として烏龍茶や紅茶作りを行っていたので、それ以降も深い関わりのある台湾茶業の重鎮ともいえるようなお歴々の方々が、幸いなことに当時はご健在であった。

初の訪問先、台湾茶業の老舗企業で窓口をされていた70歳をゆうに過ぎていた方が、流暢な日本語で話しかけてきた。

「木が2本で林と読む。木が3本だと森になる。

それでは、木が6本になると、何になるか?」

まじめに考えていると、

「それは、六本木です。・・・あなた東京に住んでるのでしょう?」

いきなり日本人並みのダジャレで、肩の力も抜けた憧れの台湾到着だった。

そう台湾の別名フォルモサ(Formosa:フォルモーサ)とは、ポルトガル語で『麗しい』という意味だそうで、欧州からの大航海時代に、憧れの航海先であったことが想像される。

今回の紅茶見聞録は、麗しの国フォルモサ、隣国台湾の昔に思いを巡らし、現代のフォルモサティーである台湾茶をじっくりと味わってみることにしよう。

ちなみに、近年の台湾は、茶の生産量より輸入量が大幅に上回っているが、台湾だけでしか作ることができない特徴ある高級茶の評価が高まり、米国や日本への輸出量は、毎年鰻登りで伸びてきている。

台湾での茶の栽培は、1810年頃に対岸の大陸厦門(アモイ)より台湾北部に茶樹が持ち込まれたことに始まる。その後徐々に生産量を増やし、1824年頃には、かなりの量の台湾茶(Formosa tea)が、厦門に船で送られていた。その頃の台湾茶は、一旦火入れ設備のある厦門や福州に運ばれ、再生・仕上げ加工が行われて、それから再び船(ティークリッパー)に積まれ欧米に輸出されたとの記述がある。

1868年頃になると、英国人ジョン・ドッドの会社によっていよいよ本土(現在の福建省)の火入れ加工設備と技術が導入され、翌1869年にはテスト的にアメリカニューヨークへと出荷される。

この茶は、フォルモサ・ウーロンティー(Formosa Oolong tea)として、好評を博し、とんとん拍子で輸出量を伸ばすこととなった。続く20年間の間に、年間輸出量二千二百万ポンド(約1万トン)を記録するまでに成長した。同時に、中国の本場福建省からも多くの開拓者達が茶の生産、輸出に乗り出して来て、英国からの外資に代わり大半のシェアを獲得するようになる。(*1)

一方この時期19世紀後半は、英国の殖民地であった北インド・アッサムやセイロンでは、英国人たちによる紅茶産地開拓と増産の黎明期に重なっている。そんな時代背景もあって台湾の茶が、欧州ではなく、主にアメリカの需要に向けられたとも考えられる。

アメリカ向けに主に輸出されていたのは、台湾烏龍茶(香檳烏龍茶・シャンピンウーロン)であるが、台湾を代表するもう一つの烏龍茶としてやや醗酵度が低く、華やかな萎凋香をもつ包種茶(Pouchong tea)がある。

包種茶自体は、鉄観音茶の本場・安渓より茶の種が紙に包まれて持ち込まれたのが、その名の由来とも聞いていた。しかし今回改めて文献を当たってみると、茶を精製後、半紙状の矩形の紙を2枚重ねた上に、約150gの製品をのせ、四方包みとし、外側に、店名・茶名など印判を押して販売したことから、「包種茶」と呼ばれるようになったそうである。(*2)

緑茶に近い軽い醗酵度のこのお茶は、変質しやすく、香味を大切に維持するために、大切に紙に包んで販売したという説も、うなずける。

その後、19世紀末に一時生産輸出の低迷期を経ると、日清戦争後1895年より約50年にわたり台湾が日本の一部となる。

そして茶業にも、日本の資本が参入する。三井合名(その農林課が分離独立し、後の三井農林となる。)は、生産茶園を有する6産地工場と1仕上げ工場を、台湾北部を中心に経営し、当時としては特筆すべき近代的なエステート方式による生産体制を確立した。すなわちこれは、インド・セイロンと匹敵する製茶機械による一貫生産であり、200万ポンド(約1000㌧)の年生産能力であったそうだ。

ここでは、やや長めの醗酵工程(three-quarters fermented tea)で改良された台湾烏龍茶いわゆる香檳烏龍茶が生産され、1923年に最初のサンプルがアメリカに送られた。

続いてインドからアッサム品種の導入も行われ、より醗酵度を高めた完全発酵の紅茶(Formosa Black tea)が生産されるようになった。(*1)

その製品は、三井物産を通じて英米他諸各国に輸出され、特にロンドン市場では、ダージリン紅茶と芳香風味を競う高級品として扱われたそうだ。(*3)

ところでこの紅茶は、ダージリン紅茶のキャラクターであるマスカテルフレーバー(ムスクを語源とする、マスカット葡萄に通じる独特の香気)と同質の香りを持っていたと推察される。

それを裏づける点として、初夏に発生するウンカに、若芽を適度に食された茶葉(ウンカ芽)が原料として使用された場合に、とりわけ素晴らしい香気を生成する現象が、現在でも台湾の香檳烏龍茶とインドのダージリン紅茶に共通して認められている。

昭和の時代に入ると、いよいよこの紅茶が、1927年(昭和2年)、日本国内に『三井紅茶』として発売された。

そして1930年(昭和5年)には『日東紅茶』の始まりに繋がったそうだ。

このようにかつて世界的な高級茶供給基地としての輝かしい茶業史を持つ台湾。長い時が過ぎた今その位置づけは、変わってきたが、熟練の茶農たちは、毎年腕によりをかけてフォルモサ・ウーロンをつくり続ける。

文山包種や凍頂烏龍を代表とする爽やかな香味の包種茶系と、やや醗酵度が高く紅茶に近い独特の甘い香りをもつ香檳烏龍や東方美人という、好対照で素晴らしい品質の烏龍茶となって、ゆっくりと進化している。

台湾紅茶発祥の地、南投県まで行って感動

続いて、紅茶発祥の地への珍道中もお話ししましょう。

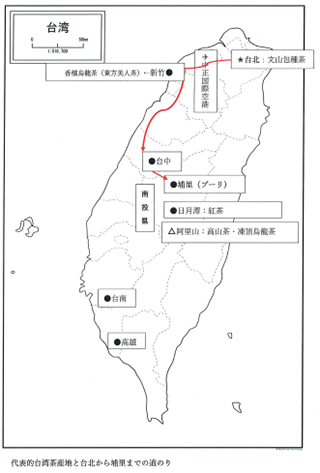

まだ暑い盛りのある年の9月初め、家族で台湾旅行となった。台北で観光中の家族と離れて、紅茶の産地でもある南投県にある埔里(プーリ)に、実は一人で行ってきた。

目的は、台湾紅茶の歴史的生産地視察と言いたいところだが、筆者にとって同様にプライオリティー高く、暑い季節になると衝動に駆り立てられる昆虫趣味に関わること。

それは、念願だった台湾最大の昆虫博物館である木生昆虫博物館への訪問である。心おきない趣味の一日ではあるが、何事も自分自身で対処せねばならない一人旅だ。

台北から埔里までは、鉄道の台北駅そばから、台中経由埔里行きの高速バスで行けることがわかった。所要時間は3時間ほどとある。台湾家族旅行の最終日前日、いざ決行。

台北バスターミナルから、8時丁度発の国光号バスに、なんとか飛び乗る。中国語は、不勉強で全くわからないが、そこは、漢字の国、バスの行き先を示す前面の表示は、間違いなく「埔里」を表示している。飛行機のビジネスクラスのように独立した3列シートの最前列に、空席が一つ、まずはゆったりと腰をおろす。

バスは出発したが、台北市内の自動車道路は、例によって朝の渋滞中でなかなか進まない。しばらくしたころ、携帯電話が鳴り出した。

電話は家内からで、南投県の埔里の日帰り往復は無理で、下手すると明日の帰国便に間に合わないと現地ツアーのガイドに脅かされたらしい。

「こちらは、バスの所要時間と現地発の最終便の時刻までちゃんと調べてあるから、心配ないよ。夕方の6時か7時ころまでには、台北に戻れる予定だから。」

そう言って電話を切る。

『途中で帰ってこい。』と言われぬよう、強気に出たものの、台北市内の渋滞が、ひびいてか、バスの運行は遅れ気味。道中興味深くのどかな南国の風景を、車窓から眺めつつ過ごしていたが、台中に到着した時には、発車から既に3時間近くを経過している。ここから、南投県にある埔里までは、まだ1時間はかかりそうだ。

少し詳細なタイムスケジュールと行動計画をせねば。

現地での行動を、できる限り効率よく行いたい。埔里のバスターミナルに着いたら、帰りのバスの時間を確認し、直ちに切符を買おう。そして、日本語か英語ができるタクシー運転手を探して、博物館まで直行してもらおう。いや帰りまで待ってもらい、同じタクシーで埔里のバスターミナルに戻ればいい。

そうだその場合、日本円でせいぜい3千円くらいまでで時間チャーター契約の交渉をしよう。

バスは、3時間のはずが結局4時間半かかり、埔里に到着。

『備えあれば憂いなし』

あとは、道中の計画通りことが運び、気が利くタクシーの運転手にも巡り合い、10分ほどで、目的の場所に着いた。

「お客さん、ここが目的の木生昆虫博物館だよ。」

台湾でも蝶の宝庫といわれるここ埔里の山中では、初秋の9月とはいえ、日本の真夏のような陽光に、木々はまぶしく輝いている。にぎやかなセミの声に迎えられて、タクシーは、敷地内を玄関までゆっくりと進んでゆく。

感慨に浸るまもなく、さっそく入館料を払い、入館。順路に沿って二階にあがると、台湾のみならず、世界中の昆虫標本が、見事に陳列展示されている。平日のせいか、来館者は、まばらだ。一通りの展示を見て回り、一階の売店で係りの女性に、販売品などにつき、いろいろ質問していたところ

「少しお待ち下さい。」

といって、その女性は奥の事務所に入っていく。しばらくすると、細身ながらしっかりとした体つきの白髪の老紳士が、にこやかに現れた。

「こんにちは。いまは、三角紙標本の販売は、していません。私も年をとりましたのでもうあまり採集にも行きませんし。」

と綺麗な標準語の日本語で、答えてくださった。

いろいろ、お話をお聞きするうちにこの方は、なんと大変高名な台湾の昆虫研究家・余清金先生だということが、わかってきた。

博物館入り口には、この方自身の立派な銅像があり、その裏側には、余先生の研究への貢献に対する感謝のしるしとして寄贈する旨、これまた日本を代表する有名な昆虫学者、ざっと10名位の名前が刻まれている。

余翁に運よくお会いする事ができたのは、望外の喜び、先生著作の台湾の甲虫に関する図鑑2冊に署名頂き、訪問記念の写真を一緒にお願いした。

結局往復10時間を越えた埔里行きも、現地滞在はわずか2時間弱だった。今を遡ること軽く1世紀(120年以上)の頃の台湾で、紅茶作りには、日本人も深くかかわっていた事実がある。そのお茶の歴史的名産地と隣接する南投県埔里まで辿り着き、思いがけない出会いが待っていた、貴重な一日バス旅行。

謝謝! 余清金先生。

こうしてその年、オールド昆虫少年の夏休みは、無事に終わった。

参照文献

(*1)All About Tea – W.H.Ukers 1935

(*2)中国茶の魅力 谷本陽蔵 柴田書店

(*3)三井事業史 財団法人三井文庫

田中 哲

紅茶百科

紅茶レシピ

Recipe